Ma démarche est celle d’un·e punk qui bouge large ses épaules pour prendre tout le trottoir, et qui penche le torse vers toi en montant le menton pour t’aligner les yeux.

J’ai voulu écrire, bien fâchée, contre mes ennemi·e·s, mais je n’arrivais qu’à gesticuler avec parfois un mot ou deux, par erreur.

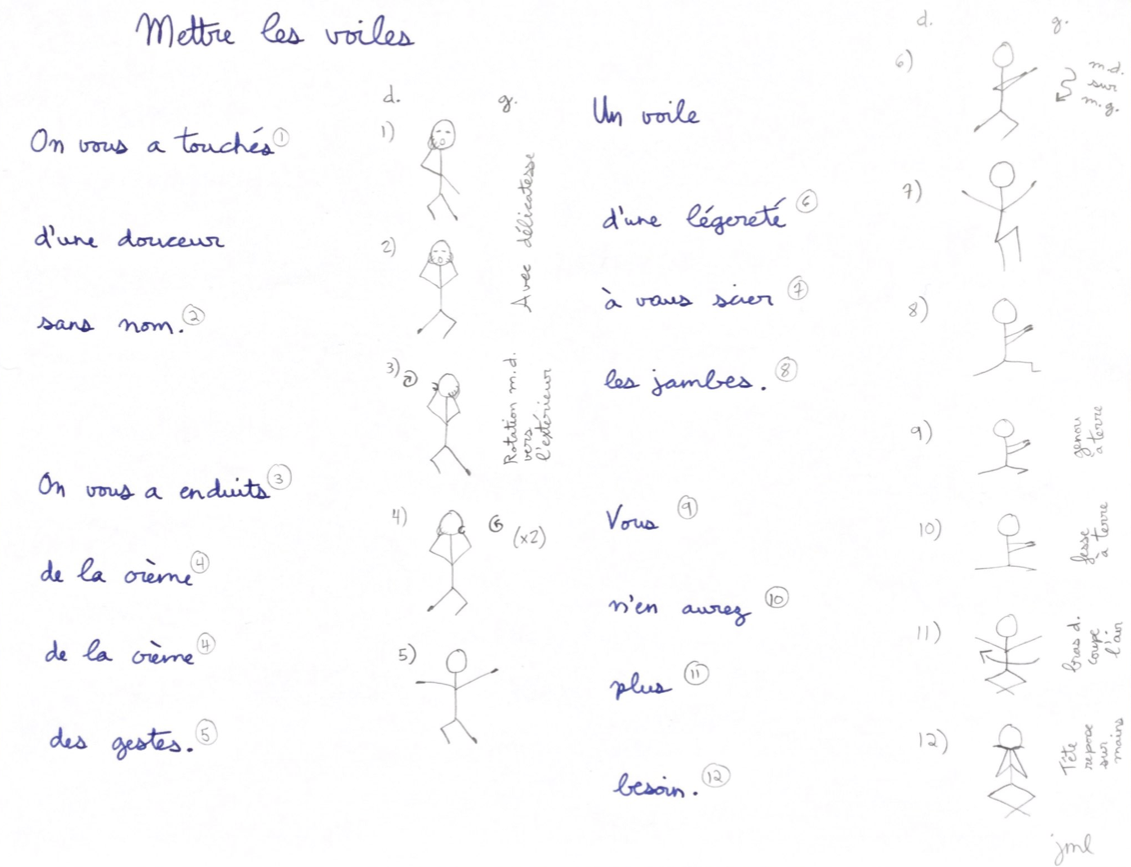

Les mots sont restés là pour sous-titrer les mouvements. Il faut dire aussi que ça pourrait être pratique, admettons, dans les bars, juste assez pour attirer l’attention : il s’agira de poésie. Sinon, qui écouterait ces gestes ; à un moment je ne peux pas non plus vous aligner les yeux un à un. Et puis, dans la partition tu pourrais suivre les mots avec ton index, admettons que tu ne lirais pas le mime.

J’ai fait ce que j’ai pu, dessiné mes gestes, clarifié leur direction, ordonné les mouvements, laissé des traces comme la compositrice sur la portée, pour que tu sois musicien·ne. Mais quand je les dessine, les figures ne veulent pas de mon réalisme, leurs membres s’écrapoutissent et refusent de faire partition. Ça serait mieux en vidéo, peut-être des mèmes – c’est mime qu’on dit –, ça serait mieux si ton amie qui dessine te dessinait ça – moi aussi je dessine ; d’ailleurs, on m’avait dit que ça me servirait toutes ces mathématiques, ce traçage de solides, de courbes quadrillées. De toute façon, ça serait à lire sur un lutrin, genre à faire à la maison lorsqu’en quarantaine. On ne sait jamais, on pourrait toujours avoir besoin de se dégourdir, comme moi la fois où j’ai écrit le premier poème sans mots, seulement ceux qui s’y sont accidentés entre deux moves.

Tout ça c’était un accident. La trace des mouvements de mes genoux, de mes coudes, de tous mes angles sur les murs d’un cubicule trop serré. Maintenant, un seul mur suffit souvent. Sûrement que c’est ça, le métier qui rentre.