Ce texte a été écrit dans le cadre du colloque « Portrait de l’artiste en intellectuel: enjeux, dangers, questionnements », qui a eu lieu les 26 et 27 octobre 2012, à l’Université Laval.

Il y a une foule de manière de parler de littérature, de l’écrire, de la concevoir. Je voudrais présenter quelques-unes des manières par lesquelles je l’envisage.

Par où commencer? Peut-être par cette citation du biologiste François Jacob, qui permet d’entrée de jeu d’intellectualiser le débat :

Je crois que le cerveau humain a une exigence fondamentale : celle d’avoir une représentation unifiée et cohérente du monde qui l’entoure, ainsi que des forces qui animent le monde. Les mythes comme les théories scientifiques répondent à cette exigence humaine. [Et] qu’il s’agisse d’un mythe ou d’une théorie scientifique, tout système d’explication est le produit de l’imagination humaine ((François Jacob (1970), La structure du vivant, Paris, Gallimard, p. 110.)).

Ce n’est pas la seule fois, loin s’en faut, qu’un grand penseur scientifique aura noté l’importance de l’imagination dans nos vies et dans nos sociétés. Mais souligner l’importance de l’imagination, au-delà de la pratique artistique, s’il est important de le faire, reste assez banal et cela ne suffit pas pour préciser l’orientation que je donnerai à mon propos. C’est pourquoi le plus simple m’a semblé consister à réfléchir à partir du texte qui nous avait été envoyé pour le colloque et de me pencher sur les «questionnements» (c’est dans le titre) que les organisateurs nous demandaient d’aborder. Je me suis arrêté à trois questions :

– «À trop réfléchir la littérature, sa forme et sa manière de refléter les discours, l’écrivain court-il le risque de l’enfermer dans le littéraire?»

– «Mettre la création littéraire au service de grands enjeux philosophiques ou sociaux peut-il entraîner l’étiolement de la beauté comme valeur première de l’écriture?»

– «Quelle est la place de la pensée intellectuelle dans la création littéraire contemporaine?»

Je réponds d’abord «non et non» pour les deux premières questions; pour la troisième, à peine moins laconique, j’affirmerais : «toute la place, pourquoi pas». En précisant que mon assertion dépend de l’extension qu’on décide de donner à l’expression «pensée intellectuelle». J’aurai l’occasion d’y revenir. Mon propos qui suit est lié à ces trois questions et vise maintenant à y répondre plus longuement, directement ou indirectement.

Ma présentation se fera donc sous le signe du chiffre trois, ce qui a moins à voir avec la Sainte-Trinité qu’avec la dialectique. Ma réflexion en trois parties respecte un rythme ternaire :

1. S’effacer, résister : durer

2. Abstraction, oscillation : disparition

3. Histoire, savoir : mémoire

1. S’effacer, résister : durer

Je ne sais trop ce qu’on veut signifier quand on signale le risque de «l’étiolement de la beauté» si des enjeux intellectuels s’inscrivent dans la fiction, comme dans le passage que je citais précédemment. J’ai seulement un peu peur de comprendre.

Pour prendre un exemple, j’ai l’impression que Denise Bombardier s’applique à mettre beaucoup de beauté dans ses romans dont le principal sujet est généralement elle-même.

Éric Chevillard citait ainsi dans Le Monde son dernier roman L’Anglais, où une narratrice dont les initiales sont D.B. (suivez mon regard) redécouvre l’amour auprès d’un homme qui a énormément de classe, la preuve, c’est qu’il en pince pour elle. Ce qui donne des phrases comme : «Je fonce dans l’amour comme d’autres s’aventurent sur les terrains minés de l’Afghanistan, car j’avoue ne pas croire que l’amour tue, bien que j’aie frôlé ses précipices à certains moments de ma vie», ou encore : «Ma longue expérience des hommes semblait inadéquate devant celui dont je ne savais pas encore qu’il m’avait choisie.» Quand les corps se rencontrent enfin, voilà le «silence habité de draps froissés et de soupirs contenus» qui conduisent à des «abysses de plaisir» (comme deux calamars lascifs, précise Chevillard qui mériterait un prix de la critique pour cet article). «La littérature, il faut le comprendre, a choisi de ne pas s’en mêler», écrit le chroniqueur qui connaît la langue et sait que «faire littéraire» ne veut pas dire qu’on sait écrire ((Éric Chevillard (18 mai 2012), «Dans le précipice», Le Monde.)).

Ce n’est pas parce qu’elle est réactionnaire que Denise Bombardier écrit mal. Après tout, Paul Morand était un excellent écrivain. C’est simplement qu’elle est dans la croyance d’une certaine beauté, synonyme de pureté. Or, revenons à nos classiques, «le beau est toujours bizarre» comme l’écrivait Baudelaire. Plus récemment, et dans un esprit où se serait reconnu l’auteur des Fleurs du mal, James Ballard écrivait que la fiction est une manière de tester des hypothèses extrêmes. Chez Denise Bombardier, comme chez bien d’autres, nous sommes toujours dans une norme qui se refuse aux vrais excès. Un «silence habité de draps froissés» ne relève pas de l’excès, mais du texte banalement mal écrit. Il faut croire que cette écriture niaise répond à une certaine norme de la beauté, puisque ça se publie et que ça se vend. Ne soyons pas naïfs, bien sûr il existe aussi de bêtes raisons institutionnelles : Denise Bombardier est une vedette, qui ressasse de manière convenue le discours néo-libéral actuel des gens au pouvoir. Il reste que si elle écrivait comme José Saramago, elle ne vendrait pas autant de livres. Il est aussi vrai que si elle écrivait comme Saramago, elle ne produirait pas les chroniques prévisibles qu’elle pond pour les journaux. Tout se tient.

Mais cet exemple est utile, car il conduit à la question de la norme. Rappelons une évidence : l’écriture est toujours un jeu avec, autour, contre la norme, la loi, les règles. Dans la langue et par la langue, à travers les discours. Voilà pourquoi les grands enjeux philosophiques ou sociaux ne peuvent pas faire autrement qu’imprégner la littérature : ils sont dans la langue.

Cela dit, la formule utilisée dans le texte de présentation du colloque est un peu perverse. Revenons-y : «Mettre la création littéraire au service de grands enjeux philosophiques ou sociaux peut-il entraîner l’étiolement de la beauté comme valeur première de l’écriture?» Il ne s’agit évidemment pas, de mon point de vue, de mettre la littérature «au service» de quoi que ce soit. J’aime toujours rappeler le propos de deux sociologues, perplexes devant leur lecture du premier roman de Flaubert. Cette citation est intéressante par l’absurde, parce qu’elle témoigne d’une parfaite incompréhension de la nature même d’un texte littéraire.

L’un des suicides littéraires les plus célèbres est celui d’Emma Bovary; c’est aussi l’un des plus improbables. Femme, jeune, mariée, mère d’un enfant, rurale et catholique, elle cumulait les traits dont Durkheim a montré qu’ils constituaient les facteurs les plus efficaces de la préservation du suicide. […] D’après Durkheim, Emma Bovary avait moins de 74 chances sur 100,000 de se suicider, alors que Rodolphe en avait lui plus de 985. Flaubert s’étend sur le premier et ne souffle mot du second, ô combien plus commun. Or, l’ambition sociologique du romancier ne fait aucun doute ((Cité par Régine Robin (1993), «Pour une socio-poétique de l’imaginaire social», Discours social/Social Discourse, vol. 5, no 1-2, p. 25.)).

La réponse coule de source : parce que Flaubert n’est justement pas sociologue. Le rôle du romancier ne consiste pas à établir des moyennes statistiques. Si la littérature se contentait de singer les sciences humaines, on ne voit pas où serait son intérêt. L’affirmation des deux sociologues apparaît d’autant plus suave que l’anecdote qui a donné naissance à Madame Bovary est pourtant bien tirée d’un fait avéré. Mais l’écrivain préfère tester des hypothèses extrêmes (je reprends Ballard) qu’objectiver des données dans une perspective positiviste.

La littérature ne doit pas plus se trouver «au service» de la sociologie, que du pouvoir (le réalisme socialiste de triste mémoire) ou sombrer dans le didactisme comme si elle devait servir à vulgariser. Cependant, les débats sociaux, les tensions qui exaspèrent notre monde, sont toujours là, en creux, dans la littérature. Pour Alain Farah, «à mi-chemin entre celui du saboteur et celui du fabricant, le travail de l’écrivain se comprend dans sa lucidité, dans la reconnaissance quasi-militaire du pouvoir ((Alain Farah (2005), «Fabriquer sa seule action», dans Georges Leroux et Pierre Ouellet, La Politique du poème : la parole tenue, Montréal, VLB, p. 112.))». Autrement dit, il s’agit d’effectuer un travail de sape, un travail de tranchée, qui ne vise pas un discours tonitruant, au contraire : un travail au scalpel, au milieu des discours de notre monde. Encore faut-il pour cela accepter de s’effacer, de disparaître pour laisser les discours du monde envahir le texte et les ouvrir à la confrontation; se tourner vers le réel, les langages qui sont hors de nous. Cette conception de la littérature n’a pas souvent la cote depuis quelques années.

Je voudrais citer un court passage d’un texte sur lequel je ne donne pas de détails, d’abord parce que je le cite volontairement hors-contexte, ensuite parce que pour moi il ne s’agit pas de stigmatiser ce texte ou son auteure mais d’en faire un passage emblématique d’une conception de l’écriture qu’on retrouve souvent et sur laquelle bien des gens s’accordent, semble-t-il : «la majeure partie du temps de création se vit dans le silence, l’invisible, l’immatériel. Une grande partie de cette errance a lieu dans les profondeurs d’une vie intérieure à se laisser perpétuellement toucher d’impression ((Louise Warren (2001), Bleu de Delft : archives de solitude, Montréal, Trait d’union (Spirale), p. 17.)) ».

Honnêtement, j’avoue avoir du mal avec cette «profondeur» et cette «vie intérieure» qui pour moi évoque d’abord la lourdeur, la religiosité (on se croirait au monastère), comme s’il fallait avoir peur que les microbes sociaux nous atteignent. Cette évanescence florale du monde (invisibilité, immatérialité) où les «impressions» nous permettent de nous enfermer dans notre beauté et nos émotions qui viennent du plus creux de notre vécu, loin de l’altérité qui nous agresse au-dehors et nous sort de notre confort et de nos évidences, me paraît terriblement aliénante. Qu’il y ait de l’étrangeté en nous et pas seulement hors de nous, je l’admets sans peine, mais que cette étrangeté en nous ne se confronte pas au regard de l’autre m’apparaît d’un profond narcissisme. Je suis sceptique devant une fausse austérité qui laisse croire que la littérature est de l’ordre de la thérapie.

Entendons-nous, cependant : un écrivain plonge d’abord dans ce qu’il connaît, dans sa propre encyclopédie (pour reprendre la formule d’Umberto Eco), dans ce qu’il connaît du monde qui oriente son travail, y compris ce qui le touche d’emblée. La question n’est pas de rejeter les affects, la subjectivité à laquelle on ne peut pas complètement échapper, et d’ailleurs, pourquoi le ferait-on?

J’irais même plus loin : Siri Hustvedt dans La Femme qui tremble rappelle des propos de Francis Crick dans son livre, L’Hypothèse stupéfiante. Le biologiste écrit alors que l’ensemble de ce qui fonde nos vies (joies, peines, souvenirs, ambitions, désirs, etc.) «ne sont rien de plus que le comportement d’un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui y sont associées ((Siri Hustvedt (2010), La Femme qui tremble, Arles/Montréal, Actes Sud/Leméac, p. 134.)) ». Hustvedt ne remet pas en question cette affirmation, mais suggère qu’il «y a quelque chose qui cloche dans sa façon de le formuler. Qui donc irait contester que La Mort d’Ivan Illitch, de Tolstoï, c’est du papier et de l’encre ou La Tempête de Giorgione, de la toile et des couleurs? ((Ibid., p. 135.))» En effet. Un esprit matérialiste ne peut qu’appuyer l’affirmation de Crick qui pour moi relève d’une forme d’évidence. Pourtant, approuver Crick ne suppose qu’un point de départ, une base de réflexion (certes, fondamentale). Cela ne dit rien de notre langage qui fait des humains des mammifères particuliers, ni de l’usage que nous en faisons. Cela ne donne pas grand-chose pour expliquer et analyser nos relations intersubjectives. On n’interprètera pas une œuvre d’art, un texte littéraire avec plus de finesse, on n’écrira pas une fiction avec plus d’intelligence, parce qu’on connaît le rôle de nos cellules nerveuses dans le fonctionnement de notre pensée.

Il ne s’agit donc en aucune façon de rejeter les affects et de voir dans l’écriture seulement une mécanique formelle. Mon agacement tient plutôt à la trop fréquente manie de se réfugier dans son moi comme s’il fallait en rester là, se cadenasser dans les trémulations de son vécu. Comme s’il n’y avait que les affects qui garantissent «l’authenticité» d’un texte – comme si «l’authenticité», d’ailleurs, signifiait quelque chose quand on parle de fiction. La fiction ne sert pas à parler de soi, ou alors indirectement, ou alors par hasard, parce qu’évidemment notre connaissance du monde naît de ce que nous sommes. À condition pourtant qu’elle nous conduise au-delà de nous-mêmes, qu’elle serve à informer (de toutes sortes de manières), sur le monde qui nous entoure.

Affirmons-le franchement : le quotidien de monsieur ou de madame Chose dans sa cuisine, dans son salon ou – pire – dans son lit, me paraît d’un ennui mortel et qu’on le raconte sous une couverture où on retrouve le mot «roman» ne change rien à l’affaire.

S’effacer donc du texte, et résister en critiquant les évidences, les discours normatifs ou ce contre quoi nous sentons le besoin d’exprimer une saine colère – car, évidemment, la littérature est subjective. Et elle permet de tout dire, pour le meilleur et pour le pire.

Aujourd’hui, le relativisme a envahi le paysage intellectuel, à des degrés variables et dans une certaine mesure avec raison. Mais la volonté de déconstruire les Vérités qu’on croyait à une certaine époque de toute éternité peut conduire loin. Je ne pense pas, par exemple, que les sciences exactes soient purs discours et je crois au réel et au «monde extérieur». Cette évidence est remise en question par bien des philosophies postmodernes : nous serions perpétuellement dans la fiction, nous inventerions le monde autour de nous (les humain se croient encore au centre de l’univers, l’anthropocentrisme est un pénible cancer).

Si le monde n’existe pas, évidemment la réponse facile consiste à dire : sautez d’un vingtième étage et vous verrez bien ce qui va se passer. À la limite, on pourrait même ajouter que la question apparaît sans intérêt. Dans une salle, chacun a l’impression d’être assis sur une chaise et non de grimper dans un baobab (à moins d’avoir pris des champignons magiques à haute dose). Bref, ce réel qui n’existerait pas, il existe de la même manière pour tous.

Cet exemple nouvel-âgeux (on pourrait en ajouter bien d’autres) vise à rappeler qu’il faut toujours chercher à rester sceptique et lucide. D’un point de vue politique, le travail des écrivains devrait conduire à un rôle de conscientisation : intellectualiser le débat, développer une rigueur critique par rapport aux discours affirmatifs qui relèvent largement de la croyance ou de la Vérité (ce qui vaut aussi, bien sûr, pour certains discours scientistes). Et d’autant plus que la littérature (et les discours qu’on peut tenir sur celle-ci) n’est pas un discours objectif. Mais la littérature peut rendre compte de la complexité des réseaux de sens dans le social, de la nécessité de faire sens, de trouver des modes de préhension de la réalité.

À l’époque contemporaine, c’est justement parce que les hiérarchies de valeur sont remises en question, qu’il faut questionner le rôle des valeurs. Évidemment, le réel s’interprète, il existe une relativité des points de vue, mais à l’intérieur d’un cadre (flottant, instable tant qu’on veut). Si on fait éclater le cadre, nécessairement on peut dire n’importe quoi et tout se vaut. Ce qui donne le pouvoir du néo-libéralisme, parce que quand toutes les valeurs se valent, au bout du compte les valeurs du plus fort sont toujours les meilleures.

Les périodes de remises en question des valeurs, comme celle que nous vivons d’éclatement de l’homogénéité culturelle, sont propices, en réaction, à la multiplication des vérités et des croyances, envers lesquelles il est légitime de faire preuve de soupçon.

Si la littérature peut être un acte de connaissance, c’est justement en nous donnant des outils heuristiques pour échapper à cette espèce de mystique, de croyance en n’importe quoi. De là, la nécessité de dialectiser. Laurent-Michel Vacher l’a exprimé de manière succincte il y a quelques années dans un article pour Spirale :

Notre imaginaire présente une affinité avec le principe dialectique de la confrontation des contraires; les œuvres artistiques, de ce point de vue, sont d’autant plus signifiantes qu’elles offrent une plus intense «prise dialectique» parce que les tensions entre pôles conflictuels sont l’un de leurs ressorts fondamentaux. Abordées sous cet angle, la plupart des productions symboliques dignes d’intérêt sont les mises en scène réussies des apories ou antagonismes vitaux dont l’existence humaine est issue, ainsi que l’exploration des voies et des modalités de leur résolution et dépassement ((Laurent-Michel Vacher (1999), «Demain la dialectique? L’existence contradictoire», Spirale, no 168, p. 35.)).

J’ajoute ceci : du point de vue d’une réflexion sur les valeurs, on peut dire que le texte littéraire défend (ou du moins peut défendre) des valeurs. Pas de manière morale (voici ce qui est bien ou mal) ou didactique (je vais vous expliquer ce qu’il faut penser), mais d’un point de vue cognitif en s’interrogeant sur le sens du mot valeur: quel sens donner à un monde où la multiplicité des informations, présentées comme objectives et pourtant contradictoires, effacent les traces de la vérité? Comment accorder de l’importance à un fait quand il est aisé de voir que des faits susceptibles de prouver à peu près n’importe quoi existent en grande quantité (il suffit de voir comment on traite les informations dites objectives dans les journaux ou à la télévision)? Quelle cohésion donner, à travers le discours, à des sociétés marquées par le chaos, par la catastrophe (même par l’idée de catastrophe finale) et où le désordre devient la norme (et où on voit bien que les valeurs ne sont pas éternelles)? On ne croit plus, comme c’était le cas jusqu’aux années 1930, qu’il existe une hiérarchie des races; on ne croit plus, comme l’assénait Francis Galton, que les classes sociales sont héréditaires. Tant mieux, bien sûr. Cela ne signifie pas qu’affirmer que tout est relatif et contextuel ne pose pas d’autres problèmes.

Le monde contemporain est un monde où rien ne semble appeler à durer (les valeurs comme le reste). Il existe une impression forte que la multiplication des expériences culturelles (multiplication des titres, des supports, présence des événements ou des objets culturels de moins en moins longue dans la mémoire collective) rend la culture de plus en plus évanescente, ne parvenant plus à s’ancrer dans nos vies. Voilà qui comporte une part de tragique que la littérature peut mettre en scène.

Cela étant énoncé, il ne faut pas pour autant exacerber le problème. Le présent est toujours une période de crise. On pourrait peut-être même définir le contemporain comme une crise permanente. La littérature, bien sûr, sait en rendre compte. Et au Québec, il y a des raisons d’espérer. La prise directe sur le discours contemporain est forte. Depuis les cinq ou six dernières années, j’ai vu apparaître et lu avec délectation des fictions de Samuel Archibald, Raymond Bock, Mylène Bouchard, Daniel Canty, Jean-Simon DesRochers, Nicolas Dickner, Alain Farah, Renée Gagnon, Daniel Grenier, Fannie Loiselle, William Messier, Marc-Antoine Phaneuf, Éric Plamondon, tous des auteurs de quarante ans tout juste dans certains cas, et souvent de moins de trente ans, et je me dis que la littérature québécoise n’a jamais, dans toute son histoire, été aussi stimulante, passionnante et intelligente.

2. Abstraction, oscillation : disparition

La mort, bien sûr, est le grand sujet de la littérature et peut se manifester de bien des façons. L’effacement de l’auteur dont je parlais plus haut peut aussi correspondre à l’effacement du narrateur. Un narrateur de plus en plus translucide, diaphane, spectral, qui devient un motif perdant sa psychologie à laquelle on s’accroche parfois trop comme à une bouée.

Il y a bien des manières de contourner la psychologie ou de «faire avec», sans appuyer platement sur des traits de caractères. Un texte littéraire est le fait d’un individu qui met en scène un monde et la part de subjectivité est nécessairement importante. Il reste que certaines des œuvres les plus intéressantes du XXe siècle pour moi sont souvent celles qui parviennent le mieux à échapper à cette subjectivité. Disons, plus précisément, dont l’emprise subjective est d’une telle étrangeté qu’elle éloigne l’humanité du sujet pour le transformer en autre chose : pur être de langage, expression du vivant. Je prendrai un exemple récent.

Lors de la parution de Point Omega, le dernier roman de Don DeLillo, qui est pour moi le plus grand romancier vivant; beaucoup de critiques lui ont reproché d’être trop abstrait. J’ai lu ce roman trois fois et je ne comprends pas cette critique.

Certains ont dénigré ce roman en insistant sur sa structure philosophique abstraite, une représentation de la conscience humaine trop opaque qui offrirait des personnages désincarnés, manquant de profondeur. On ne saurait dire à quel point plusieurs critiques, encore aujourd’hui, ont un besoin désarmant de s’accrocher à la psychologie, sinon au psychologisme, pour analyser un roman. Point Oméga, qu’on peut définir comme un huis clos (ou plutôt : deux huis clos), se passe en partie dans le désert américain et en partie au MOMA à New York. Il s’agit d’une réflexion sur la solitude et la violence dont le titre donne déjà une clé : Point Oméga renvoie à Teilhard de Chardin et à la théorie de l’évolution. C’est une réflexion sur l’évolution que DeLillo propose.

Au contraire d’une partie de la critique, je dirais que Point Oméga plonge au cœur de l’identité, de notre rapport au monde et dans la violence intrinsèque de celui-ci. Que les personnages en viennent à se confondre avec les paysages, avec des motifs qui relèvent de l’organique, de manière abstraite, au point d’en perdre les traits les plus distinctifs de la psychologie humaine (et d’oublier les relations causales) indique justement leur intégration à l’évolution et à la crise de sens à laquelle celle-ci conduit, dès lors que la matière du monde n’est plus un simple arrière-plan pour mettre en scène le vécu des humains. L’abstraction que certains reprochent au roman de DeLillo est le signe d’une sortie de soi-même qui débouche sur l’inqualifiable, l’innommable. L’individu se projette dans le vide, une altérité radicale qui provoque une crise du sens et du signe, parce que les repères s’estompent jusqu’à disparaître.

DeLillo offre une interrogation littéraire sur cette crise du sens, refuse de l’expliquer, les interprétations philosophiques restant en creux. Ce sont les non-dits, les blancs, les silences qui ouvrent la voie à l’interprétation et au doute.

Mais on pourrait dire des choses semblables de certaines des œuvres qui m’ont le plus marqué au XXe siècle, outre celle de DeLillo. Je pense à Cormac McCarthy, Italo Calvino, Georges Perec, Samuel Beckett. Souvent les personnages s’effacent et deviennent fantomatiques, présences insistantes, mais qui ne s’expliquent pas.

Perec affirmait que décrire la montre d’un individu permet souvent davantage de le connaître qu’en expliquant les tourments de ses pensées. Cette oscillation entre une présence forte du sujet humain et son évanescence, son enfouissement dans les discours, ne signifie pas pour autant que l’émotion ne soit pas forte face à cette «déshumanisation». La métafiction américaine a été perçue comme un genre particulièrement intellectualisé – et critiquée pour cette raison, évidemment. Pourtant, écrire «métafiction» a souvent pour résultat de réduire la portée d’un roman. Ainsi, dans The Universal Baseball Association, J. Henry Waugh Prop., Robert Coover met en scène un homme qui s’invente un jeu de baseball auquel il joue tous les jours en revenant du bureau. À la fin, le roman bascule et le lecteur «entre» dans ce jeu de baseball. Tous les critiques américains ont insisté pour souligner qu’il s’agissait du modèle par excellence de la métafiction. Aucun n’a indiqué qu’il s’agissait aussi de l’histoire d’un personnage tchékovien, pauvre petit employé de bureau isolé, broyé par sa solitude. Ainsi, dans ce cas (mais on pourrait multiplier les exemples), la métafiction est un détour que prend la littérature pour se déployer sur plusieurs strates et embrasser large. Il ne s’agit pas, à travers la métafiction – ou toute autre formule romanesque – de «faire trop littéraire», mais plutôt de trouver les moyens d’afficher la complexité d’un réel sur lequel nous n’avons pas de prise. Car, bien sûr, un texte n’est pas la réalité, elle lui reste inaccessible. Selon le beau mot de Beckett, la littérature est l’art de «rater mieux» la réalité.

C’est pourquoi j’ai été si souvent (et encore) étonné quand je lis un roman à mon sens médiocre et que j’entends une personne me dire qu’elle a pourtant aimé cette œuvre «parce que ça a l’air vrai». Parce que, dit-elle, le personnage X me fait penser à mon beau-frère, ou à ma tante ou à mon voisin. Singer la «vraie vie» serait-elle garante de la qualité d’un texte littéraire? Comme il m’arrive souvent de rappeler aux étudiants : ce n’est pas parce qu’un type à l’air vaguement demeuré vous lance dans un café : «aye man, t’as-tu une cigarette?» que la phrase (et l’individu), placée dans un roman, devient prodigieusement intéressante «par la magie de l’écriture». On a encore trop souvent tendance à ramener la littérature à une simple identification, comme si «ressemblance» suffisait à «vraisemblance». Or, l’écriture doit plutôt permettre de percevoir ce qu’on ne voit pas ou qu’on ne voit plus de la réalité à travers nos sens. Il y a une foule de moyens de le faire. La littérature a justement la chance, par rapport à d’autres disciplines, de ne pas avoir à s’imposer une méthodologie, un cadre de référence précis. Les fictions n’ont qu’un point commun : elles racontent des histoires.

3. Histoire, savoir : mémoire

La littérature est le fait d’individus au sein de communautés qui, au fil des générations, ont cherché à exprimer à travers ce qui leur est commun (justement) un certain rapport privilégié au monde. Parce que la fiction est peut-être (du moins est-ce l’hypothèse forte qui est la mienne) la meilleure manière de parvenir à nous définir, comme individu et comme société. Et pour cela, nous racontons des histoires.

«Tout commença avec le premier conteur de la tribu ((Italo Calvino (1984), « Cybernétique et fantasme », dans La Machine littérature, Paris, Seuil, p. 11.)) », écrit Italo Calvino. C’est la première ligne de «Cybernétique et fantasme», un texte qui devrait être obligatoire pour tout étudiant qui commence des études en littérature. Mais bien des gens ont insisté sur ce rôle des histoires. Le neurologue Oliver Sacks, dans L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau, souligne ceci :

chacun d’entre nous est une biographie, une histoire, un récit singulier qui s’élabore en permanence […]. Biologiquement, physiologiquement, nous ne sommes pas tellement différents les uns des autres; historiquement, en tant que récit –chacun d’entre nous est unique.» Il ajoute plus loin : «Pour être nous-même, nous devons avoir une biographie – la posséder, en reprendre possession s’il le faut. Nous devons nous ‘‘rassembler’’, rassembler notre drame intérieur, notre histoire intime. Un homme a besoin de ce récit intérieur continu pour conserver son identité, le soi qui le constitue ((Oliver Sacks (1988), L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau, Paris, Seuil (Points), p. 148.)).

Cette singularité fait de chaque humain un hapax, ce qui signifie aussi que nous vivons une solitude radicale. Il n’y a pas pour autant de raisons d’en être consterné. Le paléontologue et grand évolutionniste Stephen Jay Gould écrivait de son côté que «les humains sont avant tout des créatures qui racontent des histoires. Nous organisons le monde comme un ensemble d’histoires ((Stephen Jay Gould (1998), Millenium, Paris, Seuil, p. 116.))».

Si le premier affirme que chacun est unique, le deuxième ne cesse de rappeler que cette singularité naît d’un processus évolutif dont nous sommes tous partie prenante. Ainsi, notre originalité et notre solitude doivent être relativisées – ce qui nécessite de l’humilité et permet l’optimisme – par le fait que notre participation à l’ordre du vivant nie, à un niveau profond, la possibilité d’un exil du monde. Cette tension entre singularité et banalité se trouve au cœur de la fiction

C’est à dessein que le littéraire que je suis cite deux scientifiques affirmant, chacun à sa manière, le pouvoir du récit. Si la fiction a un pouvoir depuis toujours, cela ne tient pas à sa place à l’intérieur d’une discipline universitaire constituée, dont le modèle serait les «Belles-lettres». Plus profondément, raconter des histoires, s’en raconter, en lire, constitue l’essence de notre réalité. Nous organisons notre monde, nos sociétés, nos réalités individuelles à partir de discours qui sont autant d’histoires, de fictions, auxquelles nous donnons un sens, à partir desquelles nous légitimons notre existence, comme communauté et comme individu. Ça vaut pour Macbeth comme pour la Constitution américaine.

J’ai publié six romans et une douzaine d’essais. Fondamentalement, je n’ai jamais vu de différence entre les deux types d’écriture. Pas plus qu’avec la critique littéraire (j’ai publié plus de deux cent cinquante comptes-rendus) ou qu’avec l’enseignement (que je rattache au théâtre, autre forme d’écriture). Que le besoin d’écrire vienne d’une passion, d’une émotion, d’un intérêt intellectuel pour un ouvrage lu ou simplement pour une idée qui nous vient du monde qui nous entoure, il s’agit toujours de la volonté de raconter une histoire. Il s’agit toujours de narrer, ce qui est le fondement profond de nos vies. Dans la fiction, une «histoire» peut s’ouvrir par un mot, un syntagme, une phrase qui ne ressemble en rien à un début. Tous les moyens sont bons pour commencer une histoire.

«C’est un faux numéro qui a tout déclenché, le téléphone sonnant trois fois au cœur de la nuit et la voix à l’autre bout demandant quelqu’un qu’il n’était pas.»

Paul Auster, Cité de verre

«Voici l’enfant.»

Cormac McCarthy, Le Méridien de sang

«La justice? – tu auras la justice dans l’autre monde, dans ce monde tu as la loi.»

William Gaddis, Le Dernier acte

«Bien avant qu’on ait commencé à planter des betteraves et à construire des autoroutes à Argus, il y avait la voie ferrée.»

Louise Erdrich, La Branche cassée

«On signalait une dépression au-dessus de l’Atlantique; elle se déplaçait d’ouest en est en direction d’un anticyclone situé au-dessus de la Russie, et ne manifestait aucune tendance à l’éviter.»

Robert Musil, L’Homme sans qualité

«Quelqu’un avait dû calomnier Joseph K. car, sans rien avoir fait de mal, il fut arrêté un matin.»

Franz Kafka, Le procès

«Comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert.»

Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet

«Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d’une manière un peu lourde et lente, dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne, où les gens se croisent presque sans se voir, où la vie de l’immeuble se répercute, lointaine et régulière.»

Georges Perec, La Vie mode d’emploi

«Ma grand-mère la mère de mon père disait souvent :

— Y a pas de voleurs à Arvida.»

Samuel Archibald, Arvida

«Tout m’arrive.»

Alain Farah, Matamore No 29

«Tout m’avale.»

Réjean Ducharme, L’Avalée des avalés

Je pourrais continuer longtemps le florilège, c’est infini. Une histoire a un début, qui ressemble ou non à un début. Puis elle se développe, et pour se développer, elle a le droit de choisir tous les savoirs du monde, tous les savoirs que nous avons découverts ou inventés. L’érudition est en effet une des plus belles manières de montrer que la littérature est un savoir, transversal en quelque sorte, qui peut «faire parler» les disciplines d’une manière qui en montre parfois l’étrangeté.

Il y a des gens pour qui l’érudition serait ennuyante, assècherait la lecture. On aura compris que ce n’est pas ma tasse de thé. Mais parler de «savoirs», est-ce que cela veut dire qu’il faut un degré de complexité inaccessible, comme s’il s’agissait de lire un article qu’un spécialiste de physique quantique écrit pour d’autres spécialistes? Il s’agit évidemment d’autre chose.

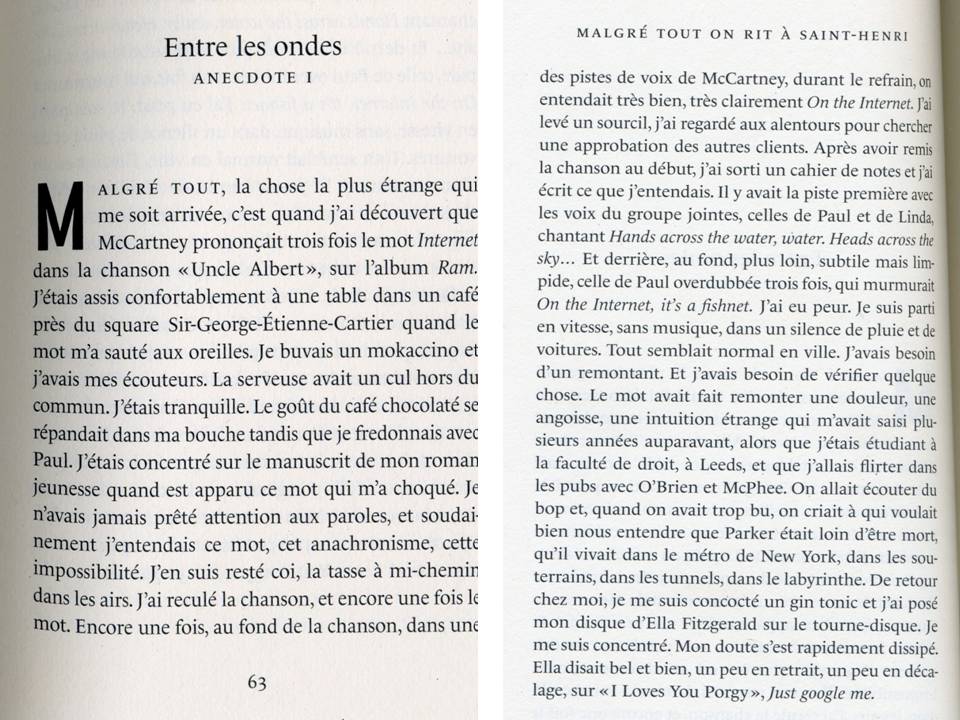

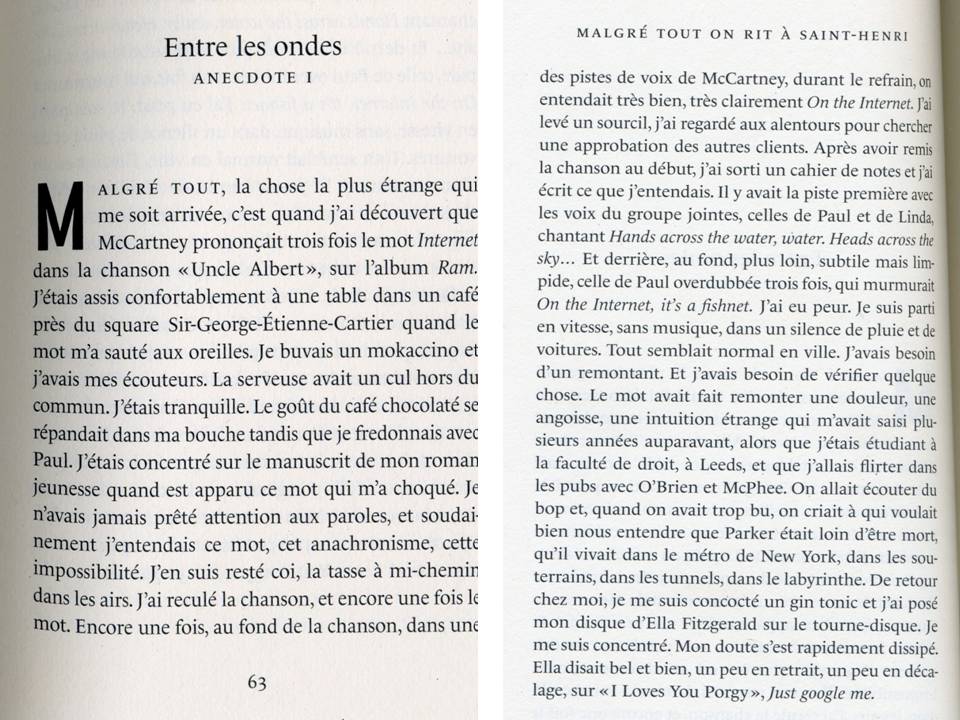

Utilisons en guise d’exemple un court texte publié dans le recueil de Daniel Grenier, Malgré tout on rit à Saint-Henri ((Daniel Grenier (2012), «Entre les ondes», dans Malgré tout on rit à Saint-Henri, Montréal, Le Quartanier, p. 63-64.)) .

Dans ce cas, en deux pages seulement, les savoirs sont pourtant nombreux : peut-on comprendre le texte si on ne sait pas qui est Paul McCartney? Si on ne sait pas que Ram date de 1971 et donc d’avant Internet? Si on n’a jamais entendu le nom d’Ella Fitzgerald? Le terme «bop»? Charlie Parker? Internet, Google? Dans ce dernier cas, c’est bien difficile à croire aujourd’hui (quoi que tout est possible : ma fille de vingt et un ans m’a avoué ne pas pouvoir nommer le titre d’une seule chanson des Rolling Stones, ce qui est pour moi de l’ordre de l’aberration suprême). Admettons qu’en Occident, peu de gens risquent de n’avoir jamais entendu le nom de Paul McCartney. Mais si nous nous projetons dans cent ans? Il faut pourtant bien comprendre que c’est toujours comme ça. Il existe toujours une part d’altérité qui complique notre lecture. Nous nous trouvons toujours à la croisée de notre encyclopédie (pour reprendre l’expression d’Eco) et de la découverte. Au lecteur de décider quand le texte lui demande trop d’effort, jusqu’à quel point il cherche à être rassuré ou à être déstabilisé.

Dans ce cas, en deux pages seulement, les savoirs sont pourtant nombreux : peut-on comprendre le texte si on ne sait pas qui est Paul McCartney? Si on ne sait pas que Ram date de 1971 et donc d’avant Internet? Si on n’a jamais entendu le nom d’Ella Fitzgerald? Le terme «bop»? Charlie Parker? Internet, Google? Dans ce dernier cas, c’est bien difficile à croire aujourd’hui (quoi que tout est possible : ma fille de vingt et un ans m’a avoué ne pas pouvoir nommer le titre d’une seule chanson des Rolling Stones, ce qui est pour moi de l’ordre de l’aberration suprême). Admettons qu’en Occident, peu de gens risquent de n’avoir jamais entendu le nom de Paul McCartney. Mais si nous nous projetons dans cent ans? Il faut pourtant bien comprendre que c’est toujours comme ça. Il existe toujours une part d’altérité qui complique notre lecture. Nous nous trouvons toujours à la croisée de notre encyclopédie (pour reprendre l’expression d’Eco) et de la découverte. Au lecteur de décider quand le texte lui demande trop d’effort, jusqu’à quel point il cherche à être rassuré ou à être déstabilisé.

Puisqu’il est question de savoirs, rappelons que de nombreux romans ont traité de l’art pictural. Je pense à quatre de mes préférés : Les Reconnaissances de William Gaddis, Tout ce que j’aimais de Siri Hustvedt, puis La vie mode d’emploi et Un cabinet d’amateur de Georges Perec.

Ce dernier court roman décrit des tableaux et raconte des histoires sur ceux-ci. Mais on apprend à la fin que rien de ce qui a été raconté, de cette description minutieuse de tableaux, n’est vrai. Le roman se termine ainsi : «Des vérifications entreprises avec diligence ne tardèrent pas à démontrer qu’en effet la plupart des tableaux de la collection Raafke étaient faux, comme sont faux la plupart des détails de ce récit fictif, conçu pour le seul plaisir, et le seul frisson, du faire-semblant ((Georges Perec (1979), Un cabinet d’amateur, Paris, Balland, p. 90.))». Les toiles ne sont que le reflet d’autres choses, mais c’est ce reflet qui fait fonctionner la fiction.

Que nous dit donc ce roman sur le monde, que nous apprend-il sur celui-ci, en nous racontant une histoire de tableaux qui se révèle entièrement fausse? Je répondrai à cette question, pour conclure, en racontant une anecdote personnelle.

Une de mes plus belles émotions esthétiques remonte à un séjour en France à l’âge de dix-huit ans avec un ami. Elle a un rapport, encore une fois, avec une narration. Nous nous trouvions au château de Blois et nous suivions un guide. Il annonça à un certain moment de la visite qu’à l’endroit précis où il se trouvait avait été assassiné le duc de Guise. En ces lieux précisément, à mes pieds, s’était passé un événement historique très important pour l’Histoire de la France. Un événement qui, sait-on jamais, avait peut-être joué un rôle, même infinitésimal, dans ce que j’étais devenu, moi, descendant d’émigrés français. Sur le coup, j’ai ressenti une vive émotion.

J’en parle en rationnalisant ce que j’ai ressenti, en l’expliquant, alors qu’au départ le phénomène n’a été vécu qu’au plan des affects. Mais cela rend compte de ce qu’est pour moi l’émotion.

L’émotion naît d’un apprentissage du monde, d’une connaissance de l’Histoire; plus notre connaissance du monde est vaste, plus notre capacité d’émotion est grande. Dans cette perspective, l’émotion est une intelligence, un mode de connexions, d’analogies, d’expériences qui fait en sorte que je peux m’inscrire comme individu à l’intérieur d’un champ historique; qui se fait sur le mode sensible, mais qui naît à partir d’une expérience intellectuelle, même si elle n’est pas ressentie ainsi au départ.

Ce sentiment, je l’ai vécu par la suite dans de nombreux lieux : de la Révolution française, de la Rome impériale, du Boston Tea Party, etc., etc. Et je trouve effroyable que bien des gens ne sentent rien. Parce que cette émotion permet d’échapper à notre solitude intrinsèque. Grâce à cette narration, grâce à notre histoire, commune, la réalité s’inscrit dans un réseau discursif et non-discursif. Et il importe de pouvoir se retrouver dans les discours culturels de l’histoire, pour comprendre que s’il existe une relativité des valeurs, des choses se sont passés qui ont existé, qui ont un impact sur nos vies et expliquent ce que nous sommes.

Je reviens à mon expérience à Blois. Que ce serait-il passé si le guide avait avoué, après nous avoir décrit l’événement, s’être trompé – de pièce, d’étage, de château? Ou même s’il avait déclaré : je viens de tout inventer? Mon expérience n’aurait pas pour autant été détruite, parce que pendant quelques secondes, quelques minutes, j’aurais eu le «frisson du faire-semblant», pour reprendre le mot de Perec. J’aurais donné à un espace historique, culturel, que j’avais sous les yeux, une crédibilité suffisante pour me permettre de me sentir en liaison avec ses événements. À la limite, que ce soit une fiction n’a aucune importance : l’important est de provoquer l’effet de réel suffisant; c’est bien ce que dit Un cabinet d’amateur: nous sommes dans le faux, mais un faux qui fait tout pour démontrer qu’il vaut bien des vérités. Parce qu’il y a eu là une histoire qui fait sens; une histoire qui donne de la cohérence et de la vraisemblance au réel et qu’on peut lier à une grande histoire, qui s’appelle l’évolution dans la nature, qui s’appelle les civilisations dans la culture dans laquelle, depuis l’apparition de la première cellule, nous sommes tous, nous, les êtres vivants, partie prenante. C’est ce que les histoires qui embrasent nos vies partout, dans les journaux comme sur Internet, à la radio comme dans les dialogues que nous entendons sur la rue, nous disent. La fiction, parce qu’elle impose de manière explicite le rôle dévolu aux histoires, insiste sur l’importance vitale de raconter, de rendre compte du grand spectacle de notre monde. Et c’est bien pour ça, parce qu’elle rappelle explicitement l’essentiel, c’est bien pour ça, dis-je, que la littérature ne sera jamais trop «littéraire».